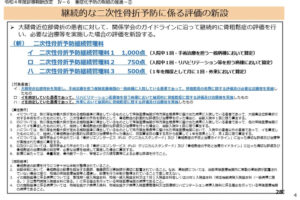

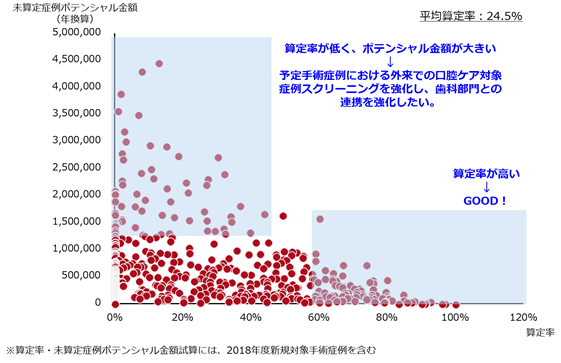

周術期の適切な口腔ケアを評価する「周術期等口腔機能管理」の関連加算。周術期に適切な口腔ケアを行うことで、誤嚥性肺炎などの術後感染の減少や化学療法中の口腔粘膜炎の軽減、それに伴う平均在院日数の短縮や抗生剤等投薬の減量などさまざまな効果が報告されている。2024年度の診療報酬改定では、評価対象が回復期領域にまで拡大した。本稿は、各医療機関の歯科標榜情報も加味しながら、手術症例に対して外来から退院後までの一連(PFM:Patient Flow Management)における周術期口腔機能管理の可視化を行いたい。

いかにPFMに組み込むかが重要な周術期等口腔機能管理

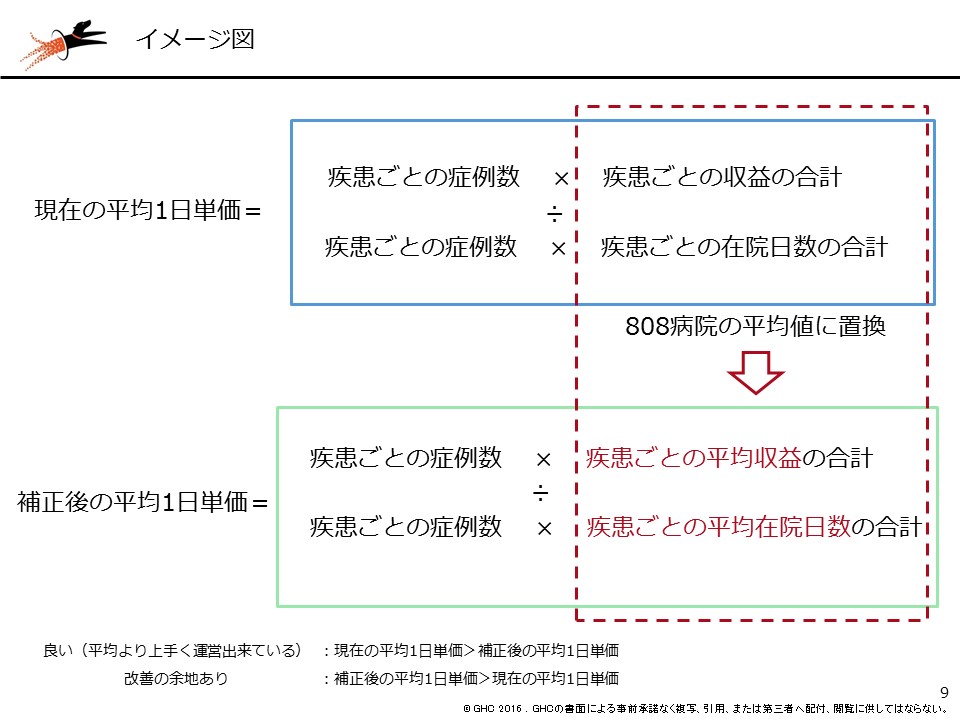

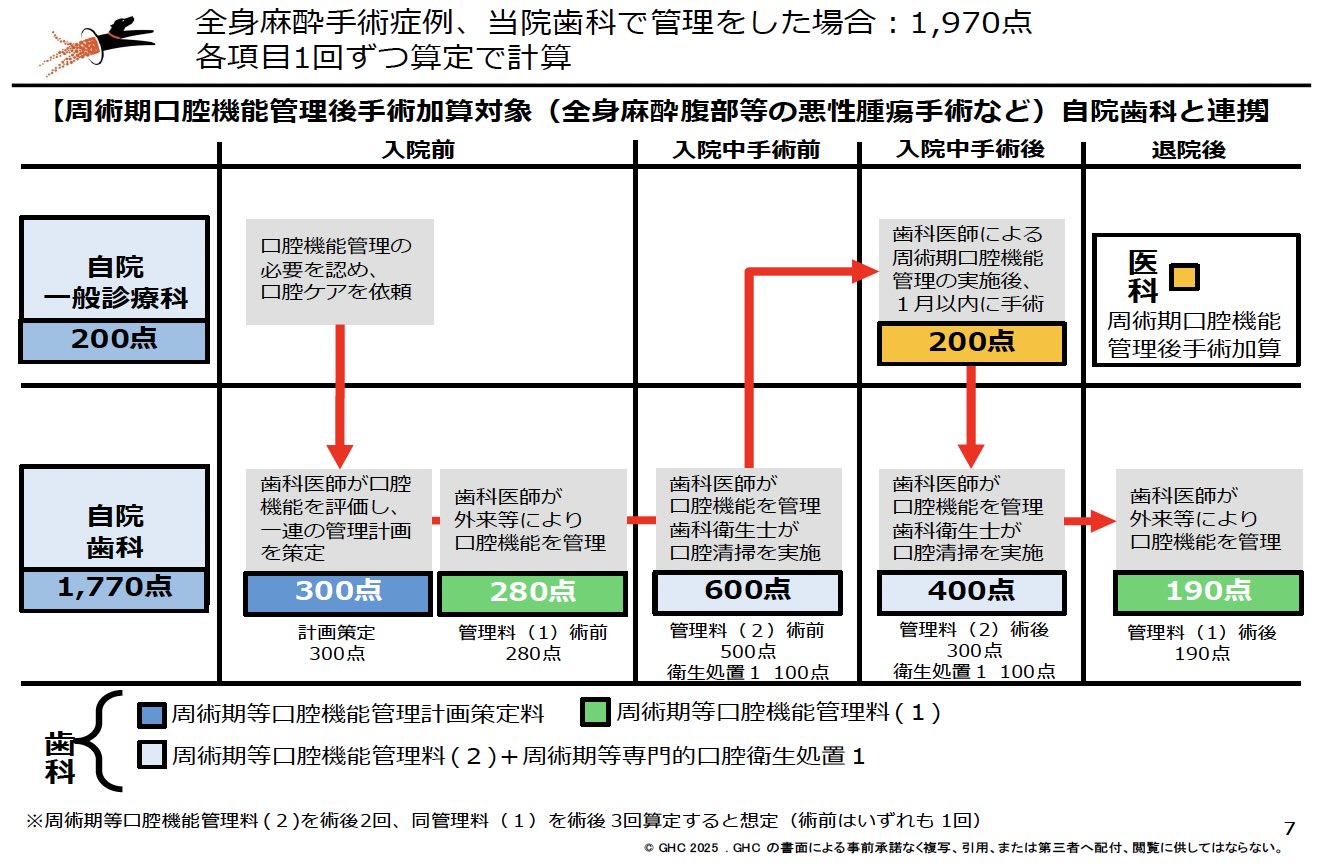

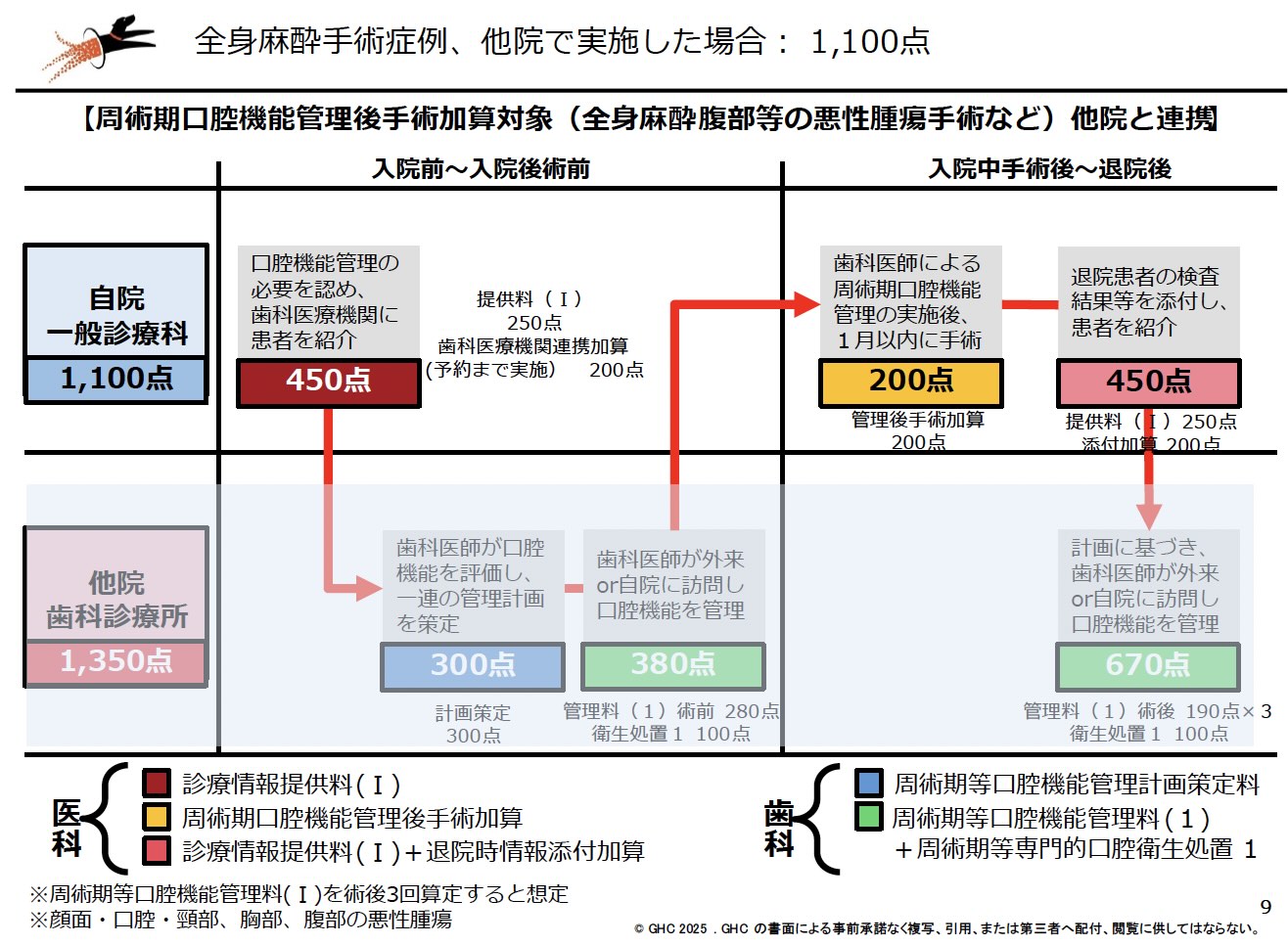

周術期等口腔機能管理は、外来診療からスタートし、入院中にとどまらず退院後の外来診療も評価の対象期間となる。つまり、いかにPFMに組み込んでいくかが重要だ。院内歯科標榜がある場合、軸となる「周術期等口腔機能管理計画策定料」(300点)を算定した症例に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合に、外来(管理料I・Ⅲ)および手術または化学療法での入院中(管理料II・Ⅳ)に関連加算が算定できる(院内歯科標榜がない場合は「診療情報提供料」(250点)+「歯科医療機関連携加算」(200点)が軸)。対象手術症例が策定料および一連の管理料・衛生処置料を漏れなく1回ずつ算定した状況では、院内歯科標榜がある場合19,700円、院内歯科標榜がない場合11,000円の評価となる。重要なことは、各算定を単発項目ではなく一連として捉えることだ(図表1)。

「LEAP JOURNAL」は、会員制サービスです。会員の方は以下からログインしてください。「病院ダッシュボードχ」および「EVE」をご利用の方は、無料で会員登録できます(以下の「新規登録」からご登録ください)。